Лиганды «шоковой клетки» в иммунологической диагностике нейродегенеративных заболеваний

Аннотация

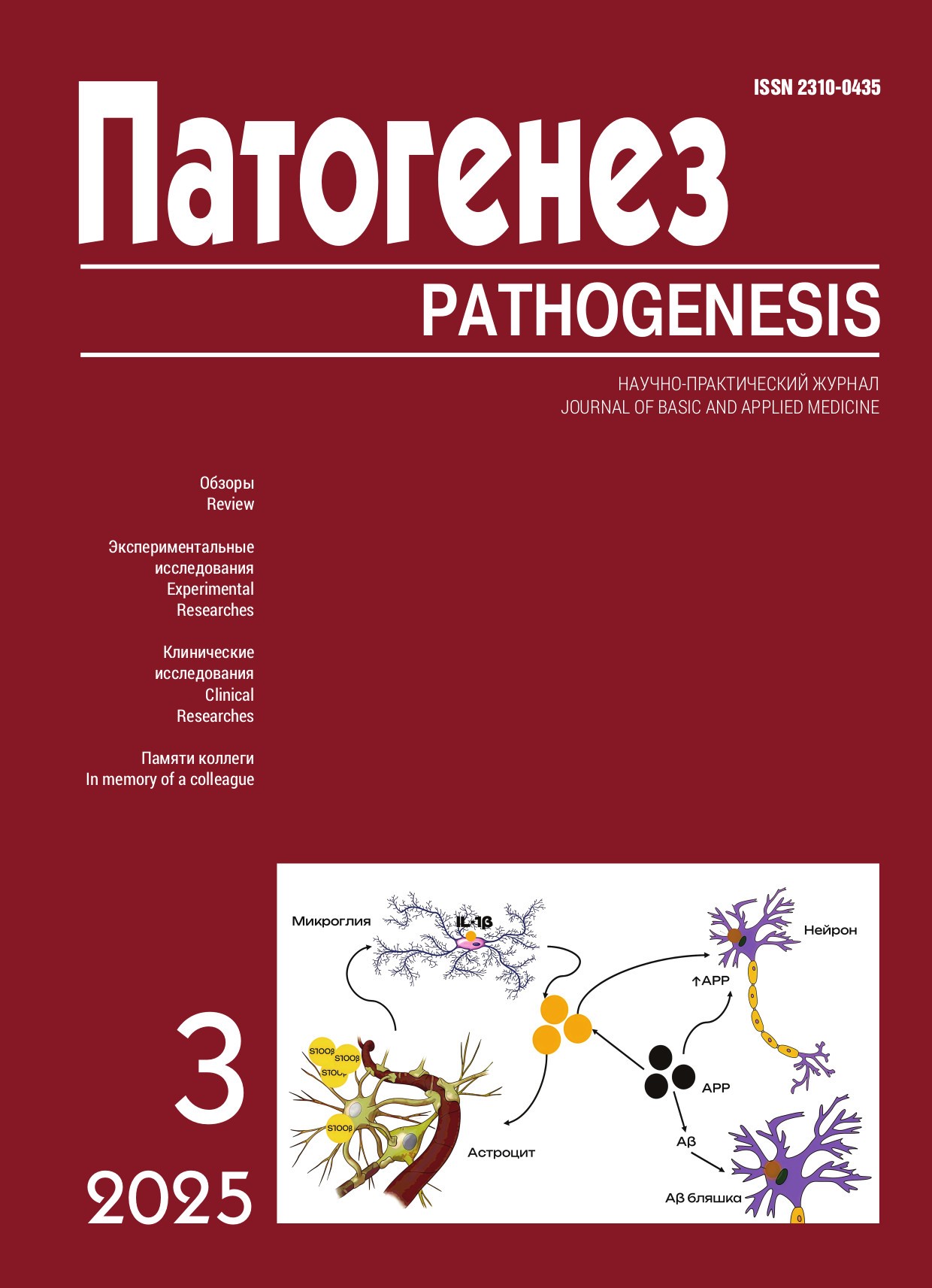

Актуальность исследования обусловлена значимостью поиска новых биомаркёров и терапевтических мишеней для лечения и диагностики нейродегенеративных заболеваний и последствий черепно-мозговых травм (ЧМТ). В последние годы в патогенезе этих состояний особое внимание уделяется изучению роли белков S100B, циклофилина А (CypA) и белка теплового шока 27 (HSP27). Данные белки не только отражают степень повреждения нервной ткани, но и активно участвуют в регуляции нейровоспалительных процессов, окислительного стресса и функционирования гематоэнцефалического барьера (ГЭБ).

Целью работы стал анализ литературных данных о клиническом и патогенетическом значении белков S100B, CypA и HSP27 при нейродегенеративных заболеваниях и ЧМТ, включая оценку их диагностического потенциала и перспектив терапевтического применения.

Материалы и методы. Проведен систематический анализ научных публикаций за период 2008–2023 гг., отобранных из баз данных PubMed и eLibrary. Критериями включения стали: 1) исследования, демонстрирующие связь изучаемых белков с нейродегенеративными процессами; 2) работы, содержащие количественные данные об уровнях экспрессии белков S100B, CypA и HSP27; 3) исследования, раскрывающие молекулярные механизмы действия данных белков. Исключены были теоретические обзоры без экспериментального подтверждения и исследования, не соответствующие указанным критериям.

Результаты. Анализ литературных данных показал, что S100B обладает двойственной биологической ролью: в наномолярных концентрациях он проявляет нейропротективные свойства, тогда как в микромолярных концентрациях способствует развитию нейровоспаления и апоптоза. Установлена корреляция между уровнем S100B и тяжестью ЧМТ, что подтверждает его ценность как прогностического маркёра. При болезни Альцгеймера гиперэкспрессия S100B ассоциирована с усилением амилоидоза и нейровоспаления. CypA продемонстрировал сложные патогенетические эффекты: с одной стороны, он защищает клетки от окислительного стресса, с другой – через активацию NF-κB и MMP-9 способствует нейродегенерации. HSP27 проявил себя как важный нейропротекторный фактор, способствующий выживанию нейронов и ускоряющий восстановление после повреждений.

Заключение. Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что S100B является наиболее перспективным биомаркёром для клинического применения при нейродегенеративных заболеваниях и ЧМТ. При этом все три изучаемых белка представляют интерес как потенциальные терапевтические мишени. Дальнейшие исследования должны быть направлены на разработку методов модуляции активности этих белков, что может привести к созданию новых эффективных стратегий лечения повреждений головного мозга и нейродегенеративных заболеваний.